トラック自動隊列走行の実証実験報告会。 心配された『割り込み』はどうだったか?

新東名高速道路で今年1月に実施されたトラックの自動隊列走行の実証実験の報告会が静岡県トラック協会青年部会の会議で行われました。

経済産業省ITS・自動走行推進室の丸山晴生係長から、実証実験の目的、内容、成果について説明をいただきました。

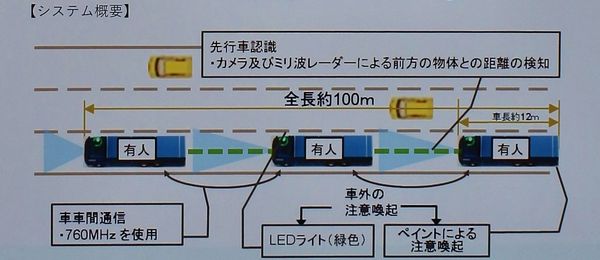

□新東名高速道路でのトラック自動隊列走行実証実験の概要

・実施日程 2018年1月23日~25日

・実験区間 遠州森町パーキングエリア~浜松サービスエリアの15㎞

・実験走行回数 13回

・隊列台数 3台

・世界初のCACC※の活用、複数メーカーの車両による隊列走行

①CACC※という通信技術を使い、②違うメーカーのトラックが自動で隊列を組んで走った2つの世界初を実現した公道での実証実験で、実は技術的には相当高度な走行だったとのことです。

CACC:Cooperative Adaptive Cruise Control/協調型車間距離維持支援システム。

通信で先行車の制御情報を受信し、加減速を自動で行い、車間距離を一定に保つ。

つまり、前方の車と後続車のアクセル・ブレーキ操作を通信で連動させるので、前のトラックがブレーキを踏んだと同時にタイムラグなく後ろの車もブレーキがかかる。

実験では、3台のトラックが35メートルづつ車間をとって隊列を組み、遠州森町パーキングエリア(PA)と浜松サービスエリア(SA)間15㎞を3日間にわたり13回走行。

車間が35メートルもあると、割り込みされる可能性はあるだろうな、と心配していましたが、結果は3日間で2回だけだったそうです。

インターチェンジ(IC)から本線に合流する車両と、本線からSAに入る車両がトラックの隊列に割り込んできたケースが1回ずつと意外に少ない印象です。

技術的には、車間距離をもっと縮めることと、その際の運用面での検討(前車と後車の荷物の積載重量差による停止距離の差の解消など)を進めていくことでさらに割り込みは減らせ安全が確保できそうです。

素朴な疑問で割り込まれた後続のトラックの運転はどうなるか?

それは、割り込んだ車との間を自動的に車間距離を保持して、いなくなると前方のトラックをまた追随するようになるそうです。

(CACCとACC(普及しているレーダーによるオートクルーズ)への切り替えを状況に応じ自動で行う)

つづく・・・

↓関連過去記事

2018/01/24

ドライバー不足解消にむけ、国も本気で取り組んでくれているようです。昨日、新東名高速道路で行われた実証実験を見学してきました。実験は、トラックを3台連なって走らせ先頭はドライバーが運転、2台目、3台目は無人化(自動運転)させることを最終目標にしたものです。今回は、不測の事態に備え、…

■共同配送・家電宅配の『アトランス』■

TEL 053-423-7070/FAX 053‐423‐7078

H P : http://www.logi-best.net/

E-Mail : info@atrans.co.jp

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。